- アオダイショウ飼育に適したケージってどんなもの?

- どの大きさのケージを選べばいい?

- ケージ内はどんなレイアウトにしたらいい?

私、くま村長。

主に野外採集の日本産の爬虫・両生類の飼育者です。

当ブログは、私の実際の飼育経験に基づいて爬虫・両生類の飼育についてまとめています。

アオダイショウは特殊な生態で、ケージ選びにも注意が必要です。

確かに、ヘビの飼育ケージ選びって難しそう…

ということでこの記事では、アオダイショウの飼育ケージの『基本的な考え方』と『オススメ』、そして『ケージ内のレイアウト』についても言及していきます。

この記事では、以下の3点を深掘りして解説します。

- アオダイショウのケージの大きさの目安

- 要注意!脱走防止対策

- アオダイショウのサイズ別オススメケージ

→『誕生〜60㎝まで』『60㎝〜1m』『1m以上のアダルト個体』

この記事を読むことで、アオダイショウの飼育ケージに関する悩みが無くなります。

適切にアオダイショウを飼育できるようになるでしょう。

読み進めて確認してみてね。

アオダイショウのケージの前提【大きさと注意点】

まずはアオダイショウのケージ選びの『基本的な考え方』を解説します。

前提となる考え方なので、確実に押さえましょう。

アオダイショウのケージ【大きさの目安】

☆ケージの大きさの目安☆

ケージの幅=『アオダイショウの全長の3分の1を下限』とする。

1mくらいのアオダイショウなら幅30㎝以上に、2mなら幅60㎝以上ってことですね。

アオダイショウは動き回らないので、カメやトカゲと比べて小さなスペースで飼育できます。

アオダイショウの最大サイズは2m、これでも60㎝水槽で終生飼育ができます。

余裕があるなら、90㎝サイズくらいで飼育して欲しいよ。

アオダイショウの最大体長はケージの大きさに比例する傾向があります。

つまり大きいケージで飼育すると、アオダイショウも大きく成長する可能性があるってことです。

以上を念頭にアオダイショウのケージを選べばいいんですね。

アオダイショウのケージ【要注意!脱走防止対策】

アオダイショウはとにかくすぐに脱走します。

ほんの少しの隙間で、出ていっちゃうの。

しかもパワーもあって、油断してるとこじ開けて出ていくんだぜ。

ということでアオダイショウのケージは、しっかりした蓋がありが押し開けれない強度の物を選んで下さい。

脱走したアオダイショウの未来は暗いです。

脱走対策をすることは、ストレスを与えない飼育方法につながります。

これを前提に、オススメのケージを次に紹介していきます。

【サイズ別】オススメ!アオダイショウのケージ〜レイアウト例〜

ということでオススメのケージです。

アオダイショウのサイズ別に解説していきます。

【アオダイショウにオススメのケージ】誕生〜60㎝までのサイズ

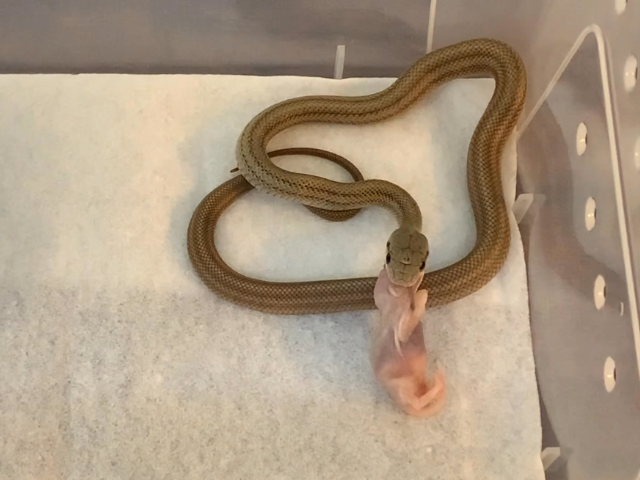

《幅30㎝・奥行20㎝・高さ15㎝》のレプタイルボックス。

床材はキッチンペーパーでウェットシェルターのみ設置。

幼蛇の内はレイアウトはシンプルに。

生まれたてのアオダイショウは体長30㎝くらいです。

この頃に大きいケースで飼育すると、アオダイショウにも負担があります。

あんまり広いと落ち着かないのよね。

何よりも大きいとメンテナンスのしにくいんですよね。

そこでオススメはレプタイルボックスです。

程度な大きさと、丸洗いもできるメンテのしやすさがあります。

>>レプタイルボックスはコチラから

レオパのケージとして有名ですが、蓋の機能が良く小型のヘビに向いています。

蓋が磁石で固定され、アオダイショウの力では開けることができません。

透明度が高くて観察しやすいのもいいですね。

アオダイショウが60㎝くらいになるまでは、このケージで飼育するといいでしょう。

【アオダイショウにオススメのケージ】60㎝〜1mまでのサイズ

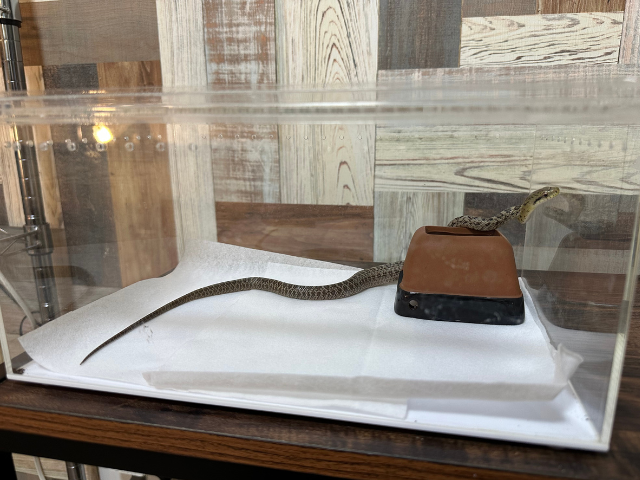

《幅45㎝・奥行34㎝・高さ25㎝》のプラケース。

床材はヤシガラでウェットシェルターを設置。

上り木の代わりに突っ張り棒を設置。

アオダイショウは地上も這い回りますが、樹上性傾向の強いヘビでもあります。

自然では木に登ったり、壁にも垂直に登れるの。

立体活動ができた方が、運動ができていいのよ。

なのである程度高さがあった方がよく、体長が60㎝を超えたら大きめのプラケースを使うといいでしょう。

>>ここで使っているオススメのプラケースはコチラ

幅が45㎝あるので十分な大きさです。

高さもあるので、いろんなレイアウトが組めるのもいいんですよね。

ケージにあった蓋がついているのも安心ですね。

カチッとハマる頑丈な蓋だし。

プラケースの蓋は頑丈ですが、中蓋を締め忘れには注意が必要です。

とにかく安価で使いやすいプラケース。

アオダイショウ飼育では、どこかで必ず頼ることになるケージです。

【アオダイショウのオススメのケージ】1m以上のアダルトサイズ

アオダイショウが1mを超えると本格的に大人のサイズです。

そうなってくると、ケージも選択肢が広がってきます。

水槽【蓋の整備が肝心】

《幅60㎝・奥行30㎝・高さ36㎝》の水槽。

背面にコルクボードを貼り付けて、ボードに板を取り付けている。

床材はペットシーツ、水入れと上り木を設置。

60㎝までの水槽は、値段も安く十分なサイズがあり使いやすいです。

水槽自体が綺麗で、観賞性が高いのもいいですね。

>>ここで使っている60㎝水槽はコチラから

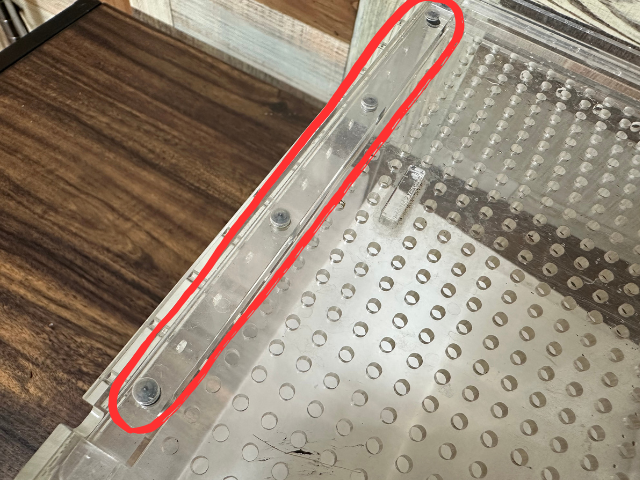

ポイントは蓋の整備です。

水槽はそれ単品で販売されていて、アオダイショウが脱走できない蓋はついていません。

そこで我が村では、以下のものを使っています。

この蓋はハープネット。

紹介している60㎝水槽にジャストフィットします。

>>ハープネットはコチラから

ただ置くだけでは、アオダイショウは簡単に押しのけます。

僕らのパワーを舐めちゃダメだよ。

どうしたらいいんですか?

以下の対策を取ってみて下さい。

▼ライトスタンドなどの重たいものをのせる▼

『おもし』を乗せるってことですね。

四隅が上がらないかチェックして下さい。

▼自転車の荷物バンドで固定する▼

強力なのでアオダイショウでは押し除けることができません。

とにかく水槽を使うなら、蓋の問題を解決してから運用しましょう。

専用ケージ【高価だが完璧】

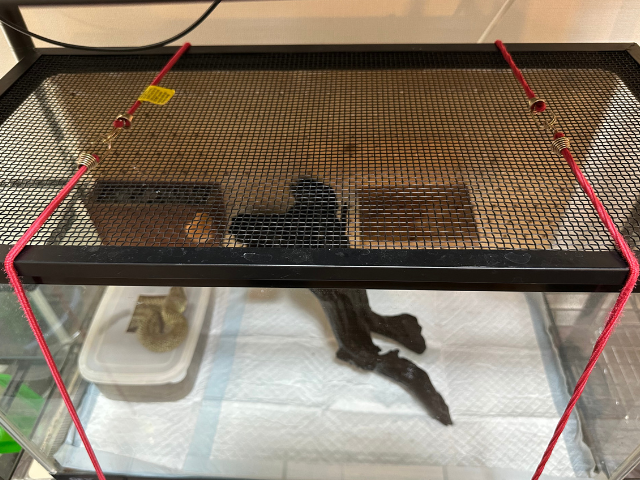

《幅31㎝・奥行30㎝・高さ44㎝》の寿工芸ヒュドラケース。

床材はペットシーツで水入れと上り木を設置。

高さを重視したケージ。

専用ケージのいいところは、前面が開くことです。

これによって餌やり、メンテナンスが非常にしやすくなります。

私たちは上から手を入れられるのは、ストレスが大きいのよね。

つまり専用ケースは、飼育者にとってもアオダイショウにとっても、いいケージってことですね。

>>ここで使っている専用ケージはコチラ

アオダイショウは樹上傾向が強いので、高さがあるケージならたくさん運動することができます。

まとめと関連

☆この記事で話したこと☆

- ケージの幅はアオダイショウの体長3分の1を下限とする。

- アオダイショウは脱走の名人、それに留意してケージを選ぶ

- 60㎝までの個体はレプタイルボックスが最適

- 1mまでの個体はプラケースで高さをつけて飼育する

- 1m以上は60㎝水槽、専用ケージを使う

▼この記事で紹介したオススメの飼育ケージ▼

>>幼蛇に最適なレプタイルボックスはコチラ

>>必ず使うことになるであろうプラケースはコチラから

>>水槽はコチラが使いやすいのでオススメ

>>60㎝水槽に合わせる蓋はコチラから

>>高さのある専用ケージはコチラから

▼くま村長のYouTubeコンテンツはコチラ▼

コメント