- カナヘビって野生では、いつからいつまで冬眠しているの?

- 飼育下でのカナヘビの冬眠のさせ方って?

- カナヘビを冬眠さずに冬を越す方法って?

私、くま村長。

主に野外採集の日本産の爬虫・両生類の飼育者です。

当ブログは、私の実際の飼育経験に基づいて爬虫・両生類の飼育についてまとめています。

日本に住む野生のカナヘビは、冬場に冬眠します。

変温動物のカナヘビは、気温の高低が自身の体温に影響を受けます。

つまり温度が下がると代謝活動ができなくなり、自らを仮死状態する『冬眠』という手段を選択します。

冬は餌となる生き物もいないしね。

野生のカナヘビには普通の行動である冬眠ですが、飼育下での再現は難しく危険も伴います。

この記事は、そんなカナヘビの冬眠について詳しく考え、発表する試みです。

この記事では以下のことを解説します。

- カナヘビはいつからいつまで冬眠するのか?

→具体的な温度とともに解説 - 飼育下でのカナヘビの冬眠のさせ方

→『タイミングと餌』『場所』『土』『水分管理』 - カナヘビに冬眠をさせない飼育方法

→やり方と必要なもの

この記事を読むことで、毎年必ずやってくる冬の問題は全て解決します。

読み進めて確認してみてね。

カナヘビの冬眠について知っておくべきこと【いつからいつまで】

カナヘビっていつから冬眠するんですか?

カナヘビは1日の最高気温が20℃を下回る時期になると、徐々に餌を食べなくなります。

そして15度を下回ると冬眠に入り出します。

具体的には10月下旬頃から冬眠の準備に入ります。

東京では10月20日以降になると、最高気温が20℃くらいになります。

11月に入って1週くらい経つと、およそ最高気温が15℃です。

当然、地域によって差があります。

さらに最近は気温の高い期間が長く、一概には言えないことを留意してください。

逆にいつまで冬眠しているんですか?

最高気温が15℃を上回るようになると、出てきて餌を探し始めます。

具体的には3月の下旬くらいですね。

3月下旬になると最高気温が15℃以上に日が続き、より体温を上げることができる天気のいい日に出てきます。

まとめると…

- カナヘビは11月上旬〜3月下旬くらいまで冬眠する

→地域や気候によって違いあり - 最高気温が15度を下回ると冬眠に入る

→最高気温が15度の日は最低気温が10度前後で、カナヘビは活動できない

カナヘビの冬眠について知っておくべき4つのこと【飼育下での冬眠】

野生での冬眠時期がわかったところで、飼育下でのその再現の仕方を考えていきましょう。

そうか、それができれば冬眠も安全にできるんですね。

以下の4つのポイントをまとめています

- 冬眠に入るタイミングと餌の問題

- 冬眠環境の整え方

- 冬眠中の管理方法

- カナヘビが死んでいないかの確認方法

冬眠のタイミングで気をつけること

冬眠に備えるためにも、餌は食べるなら食べれるだけ与えましょう。

ポイントは餌を止めるタイミングです。

冬眠に入る前の2日間くらいは絶食させ、胃の中を空っぽにさせてほしいよ。

胃に餌が残っている状態で冬眠すると、カナヘビに負担がかかります。

冬眠前、いつまで餌を与えたらいいんですか?

最高気温が15℃以上にならない日を天気予報で予測して、餌を止めるタイミングを図ります。

絶食中は代謝をさせるので、温度を高めに保ちます。

絶食中にフンをしていることを確認してね。

それで胃の中が空っぽになってるってことですね。

これが冬眠に入る前の準備です。

絶食期間が終了したら、冬眠用の飼育環境に移しましょう。

冬眠の環境【床材・水入れ・場所】

冬眠用の飼育環境ってどうしたらいいですか?

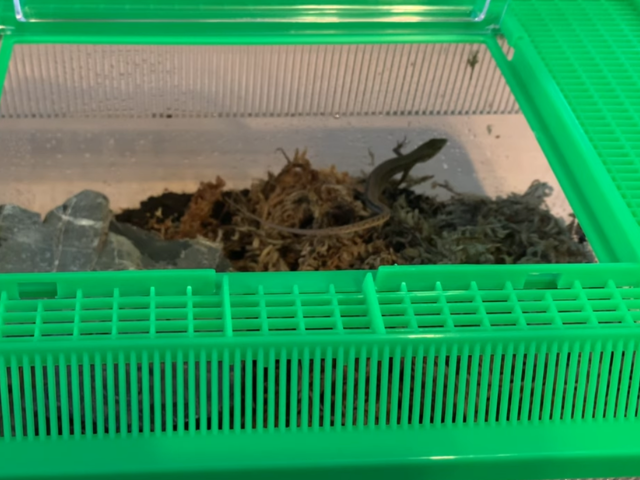

こんな感じです。

まず、床材には腐葉土を使います。

腐葉土はふかふかして潜りやすいのよね。

腐葉土はコスパがよく、冬眠中の床材として最適です。

2Lで150円くらいです。

>>2Lあれば十分な腐葉土が必要ならコチラから

次に必ず水入れを置きます。

冬眠中でも起きて、水を飲むことがあるんだよね。

水がこぼれることもあるので、水入れは複数個入れておきます。

水切れには要注意です。

その飼育環境をどこに置いたらいいですか?

中途半端に温度が上がるのが一番いけないので、外の日陰に置きます。

雨などで水没しないような場所にしてね。

脱走できないようにもしておくんだよ。

冬眠の飼育環境は必ず蓋をしましょう。

脱走後のカナヘビに待ち受ける未来は明るいものではありません。

温度が上がるのはダメですが、凍るような環境でも問題があります。

冬眠中の管理

冬眠中はどんな管理をしていけばいいんですか?

一番気をつけないといけないのは、水切れです。

1日1回は水入れの水を確認しましょう。

そして、3日に1回は霧吹きで全体を湿らせてください。

自然の雨を再現するって感じですね。

それ以外は、できる限り静かになるようにしておきましょう。

確認方法【生きてるか死んでるか?】

冬眠中ってどうなってるか心配になるんですよね。

完全に冬眠していたら、掘り返しても起きることはありません。

優しく土を掘って確認してみてください。

生きているのはどうやって確認するんですか?

死んでいたらカナヘビの色が明らかに変わっているので、わかるはずです。

そしてよくお腹を見たら、呼吸が確認できるでしょう。

▼冬眠中のカナヘビ▼

手で持つのは厳禁です。

人の手は温かいからね。

握ったりすると、中途半端に目覚めちゃうよ。

カナヘビに冬眠させない加温飼育

冬眠について話してきました。

ただカナヘビは温度を25℃以上を保つと、代謝活動を止めず冬眠しません。

冬眠をする・しないって、どっちがいいんですか?

やはり冬眠は危険で経験値も必要なので、冬眠させない加温飼育が一般的です。

加温飼育の器具一覧

温度を25℃以上に保つには、どうやったらいいんですか?

爬虫類の温度管理用具はたくさんあります。

主だったところを並べると…

- 暖突

→遠赤外線で飼育環境全体を温める - パネルヒーター

→ケージ外から飼育環境の一部を温める - 赤外線ライト

→赤外線を照射する強力な保温器具

これらの温度管理器具は、以下の記事でまとめています。

冬眠をさせずに加温飼育する場合は、必ず読んで見てください。

▼カナヘビの温度管理の方法はコチラ▼

忘れちゃいけない紫外線対策

室内飼育では、太陽からの紫外線を浴びることができません。

紫外線の照射不足になると、カナヘビの骨格形成に問題が出てきます。

冬場の加温飼育は室内ですもんね。

どうやって紫外線を照射するんですか?

ここで出て来るのが紫外線ライトです。

昼行性の爬虫類飼育の必須アイテムと言って、過言ではありません。

太陽の熱線を再現するには、バスキングライトとの併用がいいわ。

紫外線ライトの使い方については、下の記事で詳しく解説しています。

冬眠をさせないなら必読の記事です。

▼紫外線ライトに詳しい記事はコチラ▼

まとめと関連

☆この記事で話したこと☆

- カナヘビは最高気温が15℃を切る11月上旬から冬眠を始め、15℃を超える天気のいい3月下旬くらいに冬眠から出てくる

(※地域のよって差があります) - 冬眠前は餌をたくさん食べさせ、冬眠に入る2日前から絶食させる

- 絶食後は温度の低い場所に移動する

- 床材は腐葉土を使い、水入れは複数入れる

- 毎日水切れを確認し、3日に1回は霧吹きをする

- 冬眠中は静かに掘り起こして生死を確認する

→必要以上にはしない - 冬眠させない場合は加温飼育する

- 室内シクには紫外線ライトが必須

>>冬眠させるなら床材は腐葉土で

▼くま村長のYouTubeコンテンツをコチラ▼

コメント