- カナヘビにはどんな餌を、どうやって与えたらいいの?

- カナヘビを飼育するのにオススメの飼育ケージは?

- カナヘビ飼育の床材って何を使えばいい?

- カナヘビの飼育環境って?

- 温度と紫外線対策が必要って聞いたけど…

私、くま村長。

・愛玩動物飼養管理士2級の資格認定を受けています。

・YouTubeチャンネル 登録者2000人突破しました。

当ブログは実際の飼育経験に基づいて、爬虫・両生類の飼育についてまとめています。

日本各地で見られ人気の高いカナヘビ、その飼育には奥深さがあります。

この記事はカナヘビの飼い方を総合的に解説し、そのマニュアルを作る取り組みです。

この記事では以下の重要な3点を、詳しく解説します。

- カナヘビに与える餌6選【オススメ度】

①コオロギ【オススメ度★★★★☆】

②冷凍コオロギ【オススメ度★★★★★】※簡単に餌付きます

③ゴキブリ【オススメ度★★☆☆☆】

④クモ【オススメ度★★☆☆☆】

⑤ワラジムシ【オススメ度★★☆☆☆】

⑥ミルワーム【オススメ度★★★☆☆】

⑦人工飼料【オススメ度★★★★★】 - カナヘビの飼育環境を整えるならこの4つを準備

①飼育ケージ

②床材

③シェルター

④水入れ(餌皿) - カナヘビを健康に育てる『温度・紫外線』対策

→温度を保つオススメの4つの器具

→紫外線を照射する意味と方法

→注意が必要な夏場の高温対策

この記事を最後まで読んだら、カナヘビ飼育は全てわかります。

初めてのカナヘビ飼育、今の飼育状況の確認に役立ちます。

全て私の飼育経験から導き出した一つの答えです。

読み進めて確認してみてね。

初心者でも簡単!カナヘビの飼い方【オススメの餌】

餌やりは飼育の基本であり楽しみです。

野生では色々食べているけど、飼育下では全てを揃えれないのよね。

ただバリエーションは多い方がいいです。

ここでは、私がカナヘビの飼育で使っている7つの餌を紹介します。

コオロギ【爬虫類飼育の定番の餌】

コオロギは爬虫・両生類飼育でよく使われる餌で、ペットショップなどで簡単に手に入れれます。

よく使われるのは『クロコオロギ』と『ヨーロッパイエコオロギ(イエコ)』です。

与え方は簡単で、カナヘビの飼育環境に投入するだけです。

※『ダイスティング(栄養添加)』については後述します

コオロギのサイズはどうしたらいいんですか?

クロコオロギならSサイズ、イエコならMサイズがいいでしょう

クロコオロギのSサイズは1㎝弱

イエコのMサイズは1㎝強

あんまり大きいと食べれないよ。

コオロギがカナヘビを攻撃する恐れがあるので、やや小さめのものを選びます。

それが先ほど示したサイズです。

コオロギのSSサイズは、生まれたてのカナヘビから対応できます。

▼カナヘビにジャストサイズのクロコオロギはコチラから▼

▼イエコにするならコチラが使いやすいです▼

※活コオロギの購入は数に注意

カナヘビは5〜10匹くらいのコオロギを食べます。

ストック期間が長いとコオロギが成長するので、カナヘビの数に合わせて購入しましょう。

冷凍コオロギ【ストックが簡単な餌】

冷凍コオロギは、与える直前に解凍させます。

10数秒、湯煎します。

カナヘビって冷凍コオロギを食べるんですか?

冷凍コオロギ(を解凍したもの)は餌喰いがよく、ほとんどのカナヘビが食べます。

どうやって与えるんですか?

置き餌にしても食べますが、慣れたらピンセットからも普通に食べます。

鼻先にコオロギがきたら、食いついちゃうわ。

▼冷凍コオロギを食べるカナヘビ▼

活き餌はストックの手間がありますが、冷凍コオロギは管理が楽です。

カナヘビの餌は冷凍コオロギにするのがオススメです。

生き餌のデメリット

→『臭い』『鳴く』『すぐ死ぬ』『脱走する』

冷凍餌のデメリット

→『冷凍餌を保管する場所が必要』『ピンセットで与えないといけない』

>>コスパがいいオススメの冷凍コオロギはコチラ

ゴキブリ【ストックに覚悟がいる餌】

餌用のゴキブリなら『レッドローチ』と『デュピア』がポピュラーです。

カナヘビにはレッドローチがいいでしょう。

素早いレッドローチは本能を刺激し、餌喰いがいいです。

ただゴキブリに、抵抗を持つ人は少なくありません。

まだコオロギの方がいいかなぁ…

レッドローチはコオロギと違い『鳴く』ことがありません。

脱走時の絶望は言葉にできませんが、爬虫類飼育レベルを上げるならゴキブリを選ぶのもいいでしょう。

>>レッドローチを試すならコチラからがオススメです

餌にゴキブリを使っていると、それに対する耐性ができます。

そうなると家でゴキブリが出ても、冷静に対処できるようになります。

ゴキブリを怖がらない人ってかっこいいですね。

クモ【自然でよく食べている餌】

クモはカナヘビが自然でよく食べる餌で、クモの中でもジグモを食べます。

クモはカナヘビが自然で、最もよく食べている餌です。

ピョンピョン飛び回るから、つい食いつきたくなるんだよね。

現状、入手方法が自然採集のみです。

餌のバリエーションを増やしたいなら、採集してみて下さい。

藪などを探すとすぐに見つかります。

ミルワーム【ストックが楽な餌の定番】

ミルワームは、餌として繁殖しているゴミムシダマシの幼虫です。

爬虫・両生類はもちろん、鳥類や魚類の餌にも使われます。

メリットはストックの楽さです。

ほったらかしでも、餌になる日を我慢強く待ちます。

私たち、ミルワーム大好きだわ!

つまりストックが楽で嗜好性がいい、万能に思えますね。

ただミルワームは栄養バランスが悪く、これだけに頼るのはNGです。

与える時には対策(後述)が必要です。

価格が安く、非常食としてストックしておくといいでしょう。

▼ミルワームを食べるカナヘビ▼

>>たった400円!コスパがいいミルワームはコチラから

栄養が悪いミルワームには、『ガットローディング』と『ダスティング』が必須です。

『ガットローディング』

→餌に栄養価の高いものを食べさせ、間接的に栄養を補填する

『ダスティング』

→餌に栄養剤を添加し、直接的に栄養を補填する

ワラジムシ【動くカルシウム】

ワラジムシは甲殻類の一種で、カナヘビが自然でもよく食べる餌です。

最大の特徴はカルシウムの豊富さ、飼育下で不足しがちな栄養素を補ってくれます。

『動くカルシウム』って呼ばれているんですよね。

ミルワームと一緒でストックも楽、環境を整えたら繁殖もできます。

最初に環境を整えたら、後はほとんど何もしなくて大丈夫です。

生まれたてのワラジムシの幼体は極小で、カナヘビの幼体の餌としても向いています。

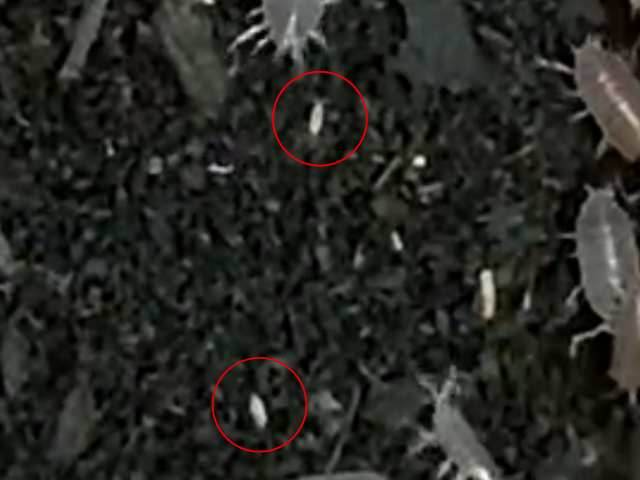

▼非常に小さいワラジムシの幼体▼

>>ストックしておいて損はないワラジムシはコチラから

トカゲブレンドフード【使いやすい人工飼料】

トカゲブレンドフードは、GEXから販売されている乾燥飼料です。

カナヘビって人工飼料食べるんですか?

高い確率で餌付きます。

置き餌にもできるので、試してみる価値はあります。

何回かトライすると食べると思うよ。

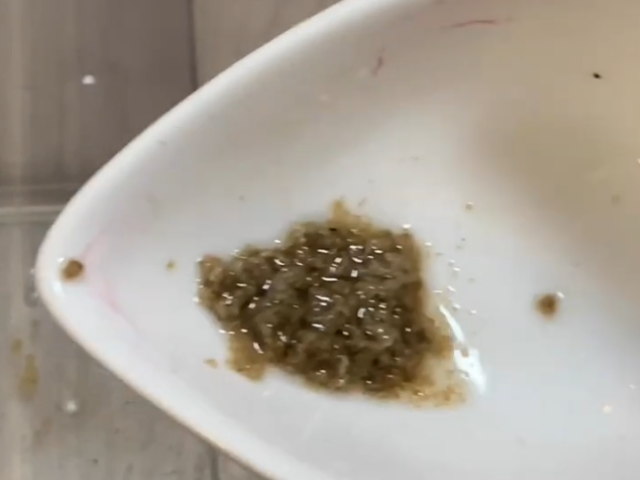

トカゲブレンドフードはふやかして与えます。

細かく砕いてペースト状にすると与えやすいでしょう。

▼ペースト状にした状態▼

当然栄養バランスに優れます。

つまり人工飼料を与えるのは、カナヘビにとっていいことなんですね。

トカゲブレンドフード乾燥飼料です。

次に紹介するレオパゲルと比べ、長期のストック(常温ストック)ができコスパがいいのが特徴です。

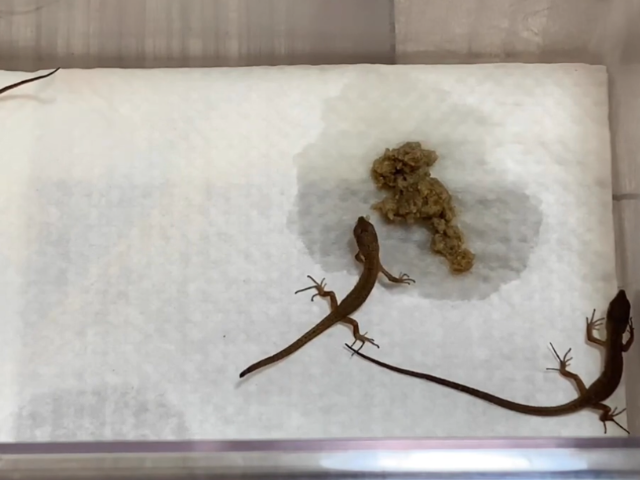

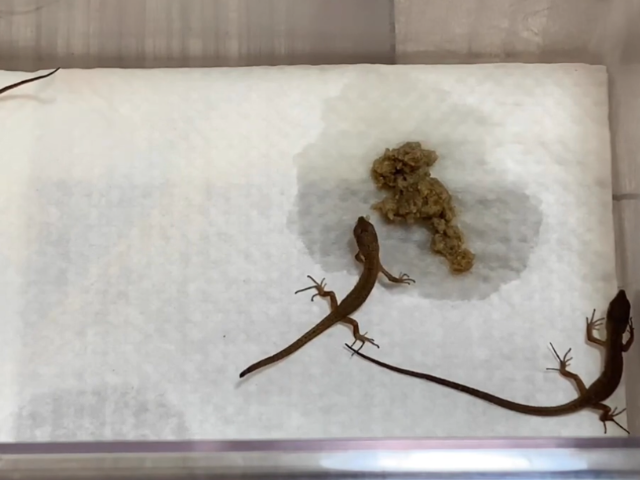

カナヘビの幼体にトカゲブレンドフードを与えています。

幼体に頃から慣れさせると、成長も早く大人になっても人工飼料を食べます。

鉄は早いうちに打つんですね。

>>カナヘビ飼うなら試すべきトカゲブレンドフードはコチラから

レオパゲル【餌喰いのいい人工飼料】

レオパゲルはキョーリンから販売されているゲル状の人工飼料です。

レオパ用の餌ですが、カナヘビも食べます。

ゲル状の見た目は、嗜好性が高いです。

美味しそうなのよね。

▼レオパゲルを食べるカナヘビ▼

トカゲブレンドフードよりも嗜好性が高いのですが、キャップを開けての長期間のストックに向いていません。

【メーカー情報】キャップを開けてから1ヶ月が保管期限

『嗜好性の高いレオパゲル』か『コスパのいいトカゲブレンドフード』か、飼育状況に合わせて選んでみて下さい。

>>嗜好性抜群のレオパゲルはコチラから

▼ここで紹介した以外の餌の選択肢はコチラ▼

餌について気になることがあれば、気軽にコメントして下さいね。

(コメントフォームは一番下にあります)

カルシウムパウダー【必須アイテム】

限られた餌しかない飼育下では、カルシウムが不足しがちです。

カルシウムが不足すると、どうなるんですか?

カルシウムの慢性的な不足は、クル病の危険性を高めます。

クル病になると骨格の変形などの症状が現れ、命の危険につながります。

そうなんですね。

じゃあカルシウムはちゃんと摂らせないといけないんだ

そこで活躍するのがカルシウムパウダーです。

使い方は簡単、与える直前に餌に振りかけるだけです。

これをダスティングといいます。

カルシウムパウダーをダススティングしたコオロギ

なるほど、簡単だ!

カルシウムパウダーには『ビタミンD3入り』と、そうでないものがあります。

どちらを選べばいいんですか?

昼行性のカナヘビにはビタミンD3入りのものを与えて下さい。

そう覚えて問題はありません。

なるほど…

で、どのカルシウムパウダーを選べばいいんですか?

それに悩むなら、以下のものがオススメです。

価格は1000円ほど。一つあれば少数飼育なら1年は使えるので、カナヘビ飼育の際は必ず手に入れておいて下さい。

>>カナヘビに最適なビタミンD3入りのカルシウムパウダーはコチラから

初心者での簡単!カナヘビの飼い方【飼育環境を整える】

飼育環境はどうやって作ればいいんですか?

飼育環境を作るのは、飼育の楽しみでもよね。

ここでは『ケース』『床材』『シェルター』『水入れ(餌皿)』の4つを順番に解説していきます。

【第1ステップ】カナヘビを飼うケージ

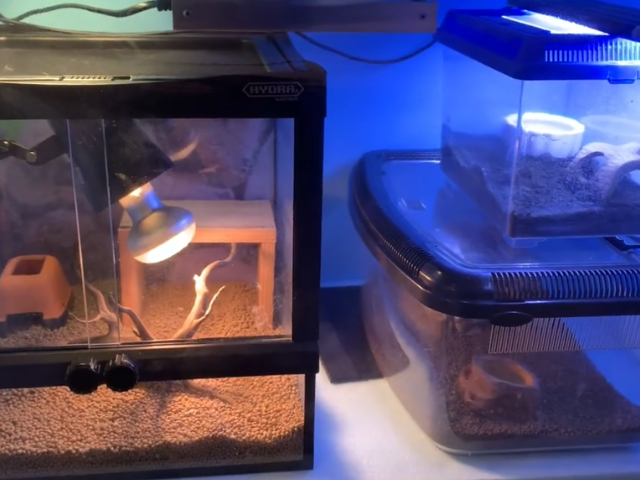

飼育ケージは色々ですが、選ばれるのは主に2つです。

『プラケース』と『水槽』です。

どちらもペットショップやホームセンターなどで簡単に手に入れることができ、種類・サイズともに豊富です。

確かにこのどちらかだよな。

ということで、この2つの飼育ケージについて解説していきます。

プラケース

カナヘビを飼育するのに、まず思いつくのはプラケースです。

値段も安いし、蓋もしっかりついていて安心ですね。

そうなんです。

蓋の存在は重要で、脱走名人のカナヘビにはありがたいです。

隙あらばすぐに逃げちゃうよ。

プラケースは、合った蓋があり脱走の心配がありません。

初めてのカナヘビ飼育なら、プラケースがいいでしょう。

★失敗談★

蓋が完備されているプラケースですが、油断して内蓋を閉め忘れることがあります。

いともあっさり脱走されちゃったことがあるんですよね。

よくある失敗なので、注意して下さい。

カナヘビは立体行動が得意、高さのあるプラケースを選びましょう。

紹介しているプラケースは、それらを網羅しているので初めての人でも安心です。

>>ずっと使えるプラケースはコチラから

☆商品情報

サイズ:幅43㎝・奥行35㎝・高さ27㎝

価格:約2000円

水槽

カナヘビをたくさん飼ったり、飼育に観賞性を求めるなら水槽です。

プラケースは透明度が落ちてきますが、水槽はそんなことはありません。

クリアにスタイリッシュな飼育ならオススメです。

水槽は、それ自体が『レイアウト』ですもんね。

2ペア以上の飼育なら、水槽の大きさが必要だわ。

でも水槽って、どう選んだらいいのかなぁ…?

そう思うなら、以下のオススメの水槽を選んでみて下さい。

他と比べて価格も抑えめで、使い勝手もいいです。

>>実はプラケースとほとんど値段が差がない水槽はコチラから

☆商品情報☆

サイズ:幅60㎝・奥行30㎝・高さ27㎝

価格:約3500円

水槽には脱走を防ぐ蓋がついていません。水槽でのカナヘビ飼育には、蓋が必須です。

>>水槽の上に置くだけでいいハープネットはコチラから

【第2ステップ】飼育ケージに敷く床材

カナヘビは基本的に土に潜りません。

ですが、見た目や足場と考えても床材は必要です。

カナヘビが土に潜るシュチュエーション

- 温度の高低が激しい時は土中に身を隠す

- 冬眠時は土に潜る

- 産卵時、卵は土に埋める

ここではカナヘビ床材の7つの候補を解説します。

赤玉土

赤玉土は古くから使われる園芸用土、100均等でも販売され気軽に手に入ります。

保湿性が高く匂いも少ないので、カナヘビの床材としてオススメです。

プラケースでの飼育なら赤玉土は2Lで十分です。

下の商品はコスパもよくオススメです。

>>初めてカナヘビを飼育するならコチラの赤玉土がオススメ

黒土

黒土もポピュラーな園芸用土です。ミネラルが含まれ多少誤飲をしても大丈夫です。

自然再現にいいのですが、匂いがあり室内での使用は向いていません。

屋外飼育での大量使用なら、オススメです。

>>黒土はコチラから選んで下さい

腐葉土

腐葉土とは、落ち葉がミミズやバクテリアなどによって分解・発酵し土状になったもの

カブトムシ飼育の床材でお馴染みで、安価ですが黒土以上に匂いが気になります。

発酵してますもんね。

虫が湧きやすく、室内飼育の床材としては向いていません。

が、屋外では沸いた虫(それを食べにくる虫も含めて)がカナヘビの餌となったりします。

そういう環境でカナヘビを育てるなら、以下の腐葉土を選んでみて下さい。

>>自然環境を再現させたいなら腐葉土!

フカフカして潜りやすく、保湿性の高い腐葉土は、カナヘビの冬眠の床材として最適です。

人工芝

人工芝とは、ポリエチレンやウレタンなどを使い、芝生に似せて作られた人工物です。

100均でも売られていて、飼育ケージの大きさに合わせて加工できます。

一番のメリットは丸洗いでき、半永久的に使えることです。

でも床材が人工物でいいんですか?

カナヘビは冬眠や産卵以外で床材に潜ることは、ほぼありません。

清潔であれば、床材が人工物でも問題はありません。

>>実は爬虫類飼育に使いやすい人工芝はコチラから

☆体験談☆

メインの床材を敷いた後に、スポット的に水苔ゾーンを作ります。

カナヘビが休めるポイントになり、産卵床にもなります。

>>気軽に使える水苔はコチラから

キッチンペーパー

キッチンペーパーは台所で使用する水や油などを吸収・清拭する衛生的な紙です

キッチンペーパーは使い捨てですが、床材としてだけでなく飼育環境の清掃にも使える万能アイテムです。

一時的な床材としても使われますよね。

カナヘビの場合は幼体の床材として向いています。

キッチンペーパーには、アルコールが含まれているものがあります。

生体飼育にそういったものは使用しないようにしましょう。

とにかく生き物を飼育してると、『何かを拭く』場面がよくあります。

なのでキッチンペーパーはあって損することはありません。

>>床材以外の使い道にも困らないキッチンペーパーはコチラ

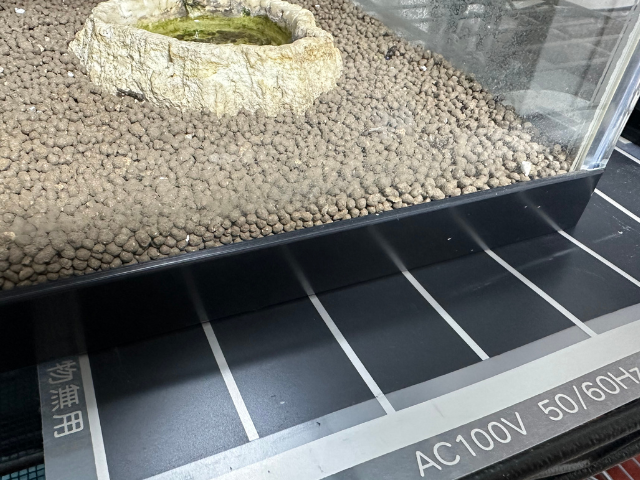

デザートソイル

デザートソイルはGEXが販売する、人工的に作られたソイル(土を固めた)系の床材です。

はっきりいって超オススメです。

何がオススメって、デザートソイルは匂いを吸収してくれるんです。

屋内飼育なら、消臭効果は重要ですよね。

吸水性があり、カナヘビの糞尿をまとめて固めます。

つまり、掃除が楽になるってことです。

でも値段が高そう…

同じ量の赤玉土と比べるとですが、それを補って余るほどの効果があります。

>>プラケースサイズなら2kgのデザートソイル

>>60センチ水槽なら4kgのデザートソイル

>>10kgのまとめ買いならお得さUP

床材選びは悩みが多いところでもあります。

悩みを解決したいなら、コメントで気軽に教えて下さいね。

(コメントフォームはこの記事の一番下にあります)

ヤシガラチップ

ヤシガラは、ヤシの殻を細かく砕いて洗浄・アク抜きした天然の床材です。

コチラのオススメです。

消臭効果があり、見た目にも自然を再現できます。

濃い茶色の雰囲気がオシャレですよね。

保湿・吸水性に優れるので、カナヘビにとって過ごしやすい環境を整えてくれます。

ヤシガラは植物の殻なので、『燃えるゴミ』で処分できます。

床材には『総取り替えの時期』がやってきます。

その時にヤシガラは便利なんですよね。

土系は簡単に処分できないですもんね…

【第3ステップ】シェルター

カナヘビ飼育にはシェルターが必要です。

野生で我々は、色んな場所に身を隠しているんだよ。

飼育下でも身を隠せる場所があることで、落ち着いて生活できます。

シェルターとして使われているものでもいいですが、流木や石などを組み合わせて作ってみてもいいです。

つまりレイアウト作りの楽しみの中にシェルターがあるってことですね。

ということで、シェルター作りの参考にカナヘビ飼育のレイアウト事例を下に作りました。

流木と市販のシェルターで作った飼育環境

流木・石・産卵床で作った飼育環境

ボードや人工植物などを使って作った飼育環境

石がメインとなっている飼育環境

【第4ステップ】水入れ・餌皿

カナヘビを飼育環境には、必ず水入れを設置して下さい。

私たちは頻繁に水を飲むわ。

水切れは命に関わることです。

再度言いますが、必ず設置して下さい。

どんなものを用意したらいいですか?

☆水入の条件

- 水がこぼれない、安定しているものを選ぶ

- カナヘビが水を飲みやすい、足場のあるものを選ぶ

- 大量に飲まないので、大きさは必要ない

→毎日入れ替え、水の鮮度を保つ

以上の点を満たす水入れなら、下のものがいいでしょう。

>>オススメの水入れはコチラから

餌皿はどんなものを用意したらいいですか?

カナヘビの餌皿に求められる要素は以下の2点です。

- 人工飼料などの置き餌を置く場所として使う

- ミルワームを与える時に使う

重要視するのはミルワームが出れないことで、『かえし』があるものを選びましょう。

>>そんな要素を満たす餌皿はコチラから

初心者でも簡単!カナヘビの飼い方【温度・紫外線対策】

カナヘビは外気温が体温に影響する『変温動物』です。

カナヘビ飼育の適温は25℃〜30℃です。

飼育下での適温維持は難しいです。

適温じゃないと代謝が落ち、体調に影響するよ。

特に中途半端が一番よくないんだ。

なので室内飼育の場合、何からの温度対策が必要です。

さらに室内飼育では紫外線対策も必要です。

太陽からの紫外線で、骨格形成に必要なビタミンを作るの。

つまり紫外線を浴びないと病気の原因になるのよ。

室内飼育だと、太陽光が当てられないですもんね。

ということでここでは温度・紫外線対策を以下の3つにまとめます。

- 飼育環境の温度を上げる4つのアイテム

- 紫外線ライトの設置は必須

- 意外に重要な夏場の高温対策

読み進めて確認していきましょう。

これらの対策を必要としないカナヘビの飼育方法は屋外飼育です。

外だと自然の温度だし、紫外線も当たりますもんね。

ただ屋外飼育にも難しさがあります。それをまとめている記事も用意しているので、屋外飼育を検討するならチェックしてみて下さい。

飼育環境の温度を上げる4つのアイテム

4つのアイテムとは『暖突』『パネルヒーター』『赤外線ライト』『バスキングライト』です。

実どれか一つではなく、複数のアイテムを併用します。

飼育スタイルに合わせて選んでみて下さい。

暖突【安全性の高い暖房器具】

暖突は遠赤外線で飼育環境を暖める暖房器具です。

特殊断熱材を使用し、湿気に強く安全性が高いのが特徴です。

暖突は飼育環境全体を暖める暖房器具です。

触って火傷をすることもないし、水分で割れるなどの心配がありません。

※だからといって長時間触ったり、水につけてはいけません

飼育環境の上部に取り付けるので、ある程度の加工が必要です。

暖突には、取り付け用のネジが付属されています。

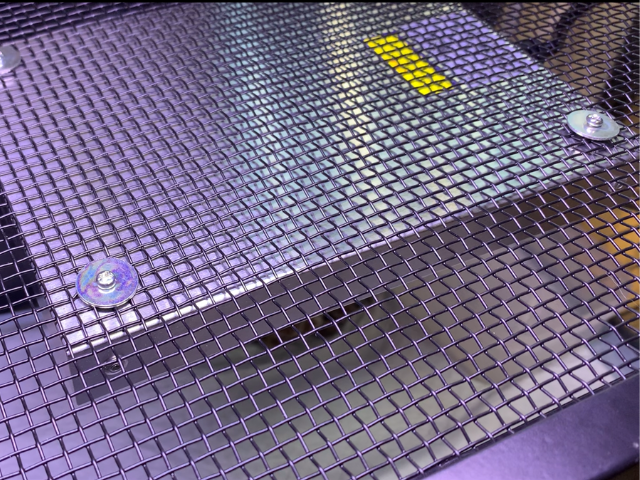

▼ハープネットに暖突を取り付ける▼

暖突が取り付けれない蓋もあります。

プラケースの蓋には小窓があり、取り付けることができません。

さらにいうなら、プラスチックに暖房器具を取り付けるのは危険です。

暖突をベースに温室を作るやり方もあります。

温室ができたら、その中にプラケースなどを置くんですね。

※温室の例

断熱材を使い箱を作り、その上部に暖突を取り付けた温室

スチールラックをビニールシートで覆った温室、ラックに暖突を取り付けています。

暖突っていろんな使い方ができるんですね。

そうですね。ベースの暖房器具として揃えておいて損はないでしょう。

>>暖突はコチラから

※暖突のサイズは『S』『M』『ロング』『L』『特大』とあります。

パネルヒーター【カナヘビを下から暖める】

パネルヒーターは飼育環境の下(外部)から暖める暖房器具です。

飼育環境全体ではなく、一部分を暖めます。

パネヒは爬虫類の暖房器具としてポピュラーです。

冬場の底冷えを防ぐのに非常に効果があります。

お腹を温めるてくれるから、消化にいいんだよ。

>>パネルヒーターはコチラから

赤外線ライト【強力なライトヒーター】

赤外線ライトは強力な赤外線で、飼育環境全体を暖める暖房器具です。

ライトスタンドともに使用します。

直接の光を放つので、保温効果は高いです。

確かに暖かそうですね。

高温のライトは水で割れる恐れがあります。

霧吹きなどに注意です。

同じ全体を暖める暖突と比べ、コスパの良さも特徴です。

>>赤外線ライトはコチラから

>>赤外線ライトにはライトスタンドが必須です

バスキングライト【ホットスポットを作る】

バスキングライトは、飼育環境の一部分(スポット)の温度を上げます。

太陽光の熱の部分を再現します。

後述する紫外線ライトと併用して使います。

バスキングライトの光を、石などに当てその温度も上げます。

上下から温めてもらえるってことなのね。

自然環境でも、そうやって体温を上げていますもんね。

>>バスキングライトはコチラから

>>バスキングライトにはライトスタンドが必須です

室内飼育に紫外線ライトは必須

室内飼育の場合、カナヘビに紫外線を与えることができません。

紫外線を与えないとどうなるんですか?

骨格形成に問題が生じ、病気の原因となります。

屋外飼育なら、太陽からの紫外線の照射ができますが、室内なら必ず紫外線ライトが必要です。

>>紫外線ライトはコチラを使って下さい

>>ライトだけでなくライトドームも必要です

▼紫外線ライトについて詳しく知りたいならコチラ▼

重要な夏場の高温対策

日本の夏は猛暑を通り越して、『危険』です。

自然でも真夏の昼間は暑すぎで、私たちは日陰からほとんど行動しないわ。

夏は部屋の中も暑いですもんね…

真夏の室内は40℃を超え、この温度はカナヘビにとっては死と直結するものです。

そんな重要な高温対策を、2つ紹介します。

エアコンで温度を管理する

真夏の室内では、常時エアコンが当たり前の時代になりました。

それは人間だけでなく、生物飼育でも同じです。

確かに、本当に危険なくらい暑いですもんね。

カナヘビなどの爬虫類の場合は、エアコンで冷やすという感覚ではありません。

30℃くらいに設定しておいたらいいんですよね。

検討の価値ありです。

夏場は屋外飼育に切り替える

夏場は室内より、屋外の方が温度が上がりません。

なので、夏場には屋外で飼育するのも手です。

日向はさらに温度が上がるので絶対にNG

風通しのいい日陰を選びます。

屋外飼育で注意すべき点は以下の3つです。

- 日が当たらない場所におく

→日陰でもカナヘビに十分な量の紫外線を当てることができます - 脱走に細心の注意を払う

- 雨などによる水没を防ぐ

カナヘビの安全が確保できるなら、屋外飼育を試してみるのもいいでしょう。

関連

▼今回示した以外のカナヘビ飼育のポイントの記事▼

▼この記事で紹介したカナヘビの餌▼

>>カナヘビにジャストサイズのクロコオロギはコチラから

>>イエコにするならコチラが使いやすいです

>>コスパがいいオススメの冷凍コオロギはコチラ

>>レッドローチを試すならコチラからがオススメです

>>コスパがいいミルワームはコチラから

>>ストックしておいて損はないワラジムシはコチラから

>>カナヘビ飼うなら試すべきトカゲブレンドフードはコチラから

>>嗜好性抜群のレオパゲルはコチラから

☆★☆カルシウムパウダーは必須★☆★

>>カナヘビに最適なビタミンD3入りのカルシウムパウダーはコチラから

▼この記事で紹介したカナヘビの飼育ケージ▼

>>初めてのカナヘビ飼育はプラケースから

>>実はプラケースとほとんど値段が差がない水槽はコチラから

>>水槽の上に置くだけでいいハープネットはコチラから

▼この記事で紹介したカナヘビに適した床材▼

>>初めてカナヘビを飼育するならコチラの赤玉土がオススメ

>>黒土はコチラから選んで下さい

>>自然環境を再現させたいなら腐葉土!

>>実は爬虫類飼育に使いやすい人工芝はコチラから

>>床材以外の使い道にも困らないキッチンペーパーはコチラ

>>ポイントに使う水苔はコチラから

☆★☆オススメの床材★☆★

>>プラケースサイズなら2kgのデザートソイル

>>60センチ水槽なら4kgのデザートソイル

>>10kgのまとめ買いならお得さUP

▼この記事で紹介した水入れと餌皿▼

>>オススメの水入れはコチラから

>>そんな要素を満たす餌皿はコチラから

▼この記事で紹介した暖房器具▼

ベースとなる暖房器具『暖突』

>>パネルヒーターはコチラから

>>赤外線ライトはコチラから

>>赤外線ライトにはライトスタンドが必須です

>>バスキングライトはコチラから

>>バスキングライトにはライトスタンドが必須です

☆紫外線ライトは室内飼育の場合、必須です★

>>紫外線ライトはコチラを使って下さい

>>ライトだけでなくライトドームも必要です

▼くま村長のYouTubeコンテンツをコチラ▼

コメント