- ヒキガエルってどんな環境で飼育すればいいの?

- ヒキガエル飼育に適した床材って?

- ヒキガエルにはどんな餌を与えたらいいの?

- ヒキガエルの温度管理のやり方が知りたい

私、くま村長。

・愛玩動物飼養管理士2級の資格認定を受けています。

・YouTubeチャンネル 登録者2000人突破しました。

当ブログは実際の飼育経験に基づいて、爬虫・両生類の飼育についてまとめています。

ヒキガエルは、ペットとして優れた生き物です。

何が優れているかというと…

⭐︎ヒキガエルのペットとして優れたところ⭐︎

- 丈夫で温度変化に強い

- 基本的には鳴かず、小さなスペースでも飼育できる

- 人工飼料に餌付き、餌のコストがかからない

- 存在感があり魅力的なカエルである

つまり私たちは飼いやすいし、面白い生態をしてるってことなの。

この記事は、『飼いやすさと魅力を兼ね備えたヒキガエル』の完全飼育マニュアルです。

初めてヒキガエルを飼う、そんな人にもわかりやすい内容にまとめました。

この記事では、以下の3点を解説します。

- ヒキガエルの飼育環境を整える

→『ケース』と『床材』について - ヒキガエルの餌について

→様々な餌のメリット・デメリットを解説 - ヒキガエルの温度管理方法

→暖め方と冷やし方

この記事を読むことで、ヒキガエルの飼育における基本事項が完璧に把握できます。

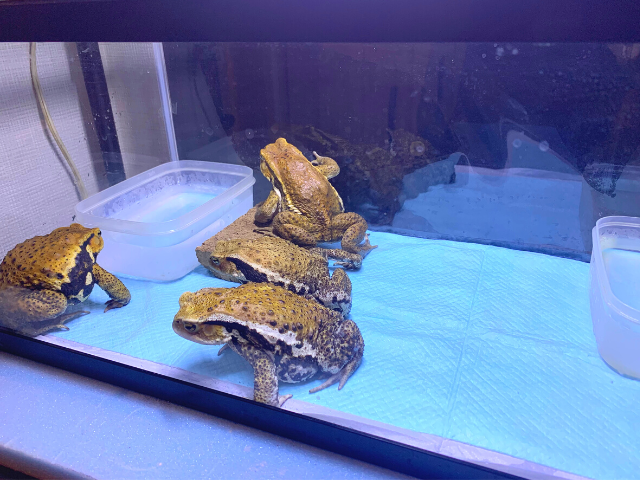

10匹以上のヒキガエルを飼育する私が、導き出した一つの答えになります。

読み進めて確認してみてね。

ヒキガエル飼育・完全マニュアル【環境とレイアウト】

ヒキガエルって、どんな環境で飼育すればいいんだろう…?

そうですよね。

ヒキガエルを迎えたら、まずは飼育環境を整備します。

なのでまずは、ヒキガエルの飼育環境の2大要素、『ケース』と『床材』について解説します。

ヒキガエルの飼育環境【ケース】

ヒキガエル飼育に特殊な飼育ケースは必要ありません。

ただいくつか、ポイントはあります。

⭐︎飼育ケース選びのポイント⭐︎

✔︎底面積はヒキガエルの大きさの2〜3倍程度

✔︎蓋が必要不可欠(脱走対策)

✔︎メンテナンスをしやすいようにする

以上をふまえ、飼育ケースの代表的なものをメリット・デメリットとともに紹介します。

☆水槽(最もポピュラーな飼育ケース)☆

メリット:比較的安価で鑑賞性が高い・様々なサイズがある

デメリット:蓋を揃える必要がある・90センチ以上のものはメンテナンスしにくい

紹介する水槽の価格は3500円ほどです。

この水槽で4匹くらいのヒキガエルを飼育できます。

>>オススメ!高さの低い60センチ水槽

>>蓋は必ず用意して下さい

☆爬虫類専用ケース(価格以外は万能)☆

メリット:蓋が完璧、前面が開くので管理がしやすい・保温器具などが設置しやすい

デメリット:価格が高い

でもやっぱり爬虫類専用ケースって憧れがありますよね。

有り余るほどの機能性があるので、ヒキガエルを長く飼育するなら揃えておいても損はないでしょう。

>>みんなの憧れ爬虫類専用ケースはコチラから

☆プラケース(種類も豊富で蓋も頑丈)☆

メリット:脱走できない蓋がついている、種類も豊富で大型のものもある

デメリット:摩擦により透明度が落ちる

紹介しているプラケースは3000円ほど、小さなものなら数100円のものもあります。

プラケースはメンテナンスの時などの、臨時のケースをしても重宝します。

>>使いやすいプラケースはコチラ

☆衣装ケース(要加工)☆

メリット:価格が安く、サイズも豊富

デメリット:透明度が低く、感傷性が低い・何らかの加工が必要

>>加工して使う衣装ケース

☆トロ舟(安いがこれだけでは使えない)☆

メリット:大きめのサイズでも安価

デメリット:蓋がなく自作するしかない・本体より蓋の方がコストがかかる

>>屋外飼育に便利なトロ舟はコチラから

ヒキガエルの飼育ケースの大きさ

飼育ケースはどのくらいの大きさのものを、選べばいいんですか?

僕たちは動き回らないから、広さは気にしなくていいんだよ。

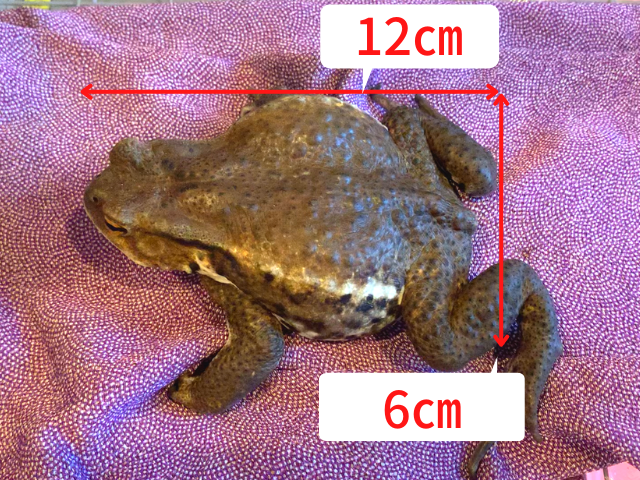

ケースの大きさの目安は、冒頭でも言ったとおり『ヒキガエルの大きさの2〜3倍程度』です。

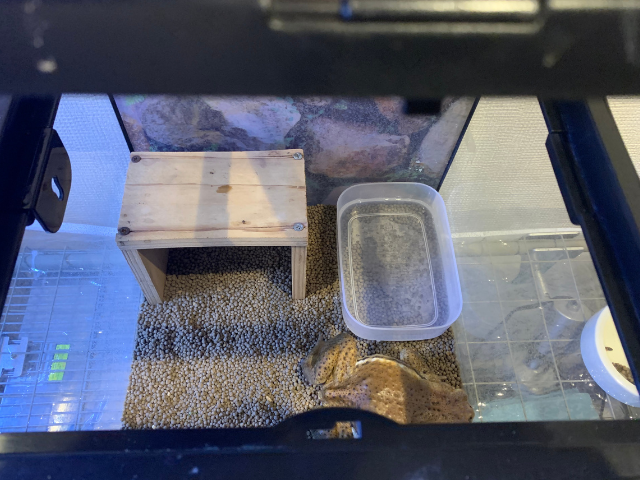

上の写真の大人のヒキガエルで、幅が30センチ、奥行きが20センチくらいの底面積があれば十分です。

ヒキガエルはじっとしていることが多いんですよね。

高さもそこまで気にする必要はないんだよ。

ヒキガエルは地を這う生き物で、潜ることはあっても登ることはありません。

ヒキガエルの脱走に注意

とはいえ、脱走には注意が必要です。

必ず蓋をして下さい。

脱走は命の危険に関わるんだぜ。

私たちは怪力だし、手足を伸ばすと結構大きいの。

『出れるなら出ちゃいたい』のが私たちなの。

蓋をしっかりした上で、動かされないように重しなどをおくといいでしょう。

▼ケースについてまとめた記事はコチラ▼

ヒキガエルの飼育環境【床材】

床材って何を使えばいいのかな…?

ここではヒキガエル飼育で使用する、以下の床材を紹介します。

- 園芸用土系

→『赤玉土』『黒土』『腐葉土』など - 専用床材系

→『フロッグソイル』『デザートソイル』『ハスクチップ』など - 人工物系

→『キッチンペーパー』『ペットシーツ』『人工芝』など

それぞれのメリット・デメリットをまとめました。

そうしてくれると助かります!

☆床材の量の目安☆

- プラケースサイズ→床材の量2kg〜

- 45センチ水槽サイズ→床材の量4kg〜

- 60センチ水槽サイズ→床材の量6kg〜

⭐︎園芸用土系『赤玉土』⭐︎

メリット:安価で、通気性がいい

デメリット:粒が大きく、誤飲(餌とともに食べてしまうこと)が心配

>>赤玉土を使用するならコチラから

⭐︎園芸用土系『黒土』⭐︎

メリット:安価で、ヒキガエルの生息地の環境に近い

デメリット:コバエが湧きやすい

>>黒土は2Lのコチラから

⭐︎園芸用土系『腐葉土』⭐︎

メリット:安価で、ヒキガエルの生息環境に近い。フワフワし保湿性が高いので冬眠の床材に最適

デメリット:コバエが湧きやすく、匂いもきつい

>>腐葉土を使うならコチラ

⭐︎専用床材系『フロッグソイル』⭐︎

メリット:消臭効果がある

デメリット:湿った環境を作るに適しているが、ヒキガエルは乾燥した環境を好む

>>フロッグソイルを使うならコチラから

⭐︎専用床材系『デザートソイル』⭐︎

メリット:消臭効果が高く、糞を吸着してまとめる

デメリット:比較的高価

>>デザートソイルはコチラから

⭐︎人工物系床材『キッチンペーパー』⭐︎

メリット:非常に安価で、大量に揃えれる。床材以外の用途もある

デメリット:吸水性が低く、大量の排泄物に対応できない

→上陸したての小さなヒキガエルに適している

>>持っておいて損はないキッチンペーパーはコチラから

⭐︎人工物系床材『ペットシーツ』⭐︎

メリット:軽くて保水・通気性に優れる。取り替えが簡単

デメリット:飼育環境が殺風景になる

>>ペットシーツはコチラが最適

⭐︎人工物系床材『人工芝』⭐︎

メリット:汚れたら丸洗いができ、長く使える

デメリット:メンテナンスのたびに、丸洗いすることになる

>>人工芝を使うならコチラから

ヒキガエル飼育・完全マニュアル【餌について】

ヒキガエルって生きてる餌しか食べないってイメージだけど、何を与えたらいいの?

自然下でヒキガエルは、生きている生物を食べています。

目の前を動くものには飛びつくので、その習性を利用し生き餌以外のものに餌付けることもできます。

つまり俺たちは、動いてるものには本能で飛びつくんだぜ。

ヒキガエルの餌の種類【それぞれの特性を紹介】

ここではヒキガエルの餌を『生き餌』『冷凍餌』『人工飼料』の3つに分けます。

それぞれのメリット・デメリットとともに解説します。

生き餌【ヒキガエルが思わず食いつきます】

⭐︎コオロギ⭐︎

メリット:手に入れやすい

デメリット:コオロギ自体の管理・維持が大変

大人のヒキガエルに最適なコオロギとサイズはクロコオロギのLです。

コオロギの中ではあまり飛ばないので、ヒキガエルが捕まえやすいです。

>>コオロギを試すなら下の30匹から始めてみて

⭐︎ゴキブリ⭐︎

メリット:コオロギと違って鳴かないし、繁殖もしやすい

デメリット:『ゴキブリを飼う』という勇気が必要

ゴキブリにするなら、デュピアがオススメです。

大きさ的にもヒキガエルに最適です。

>>デュビアにするならコチラから

⭐︎ワラジムシ・ダンゴムシ⭐︎

メリット:カルシウムが豊富・小さいヒキガエルにとって非常にいい餌

デメリット:そこまで大きくならないので、フルアダルトのヒキガエルには物足りない

>>ストックしていて損はないワラジムシはコチラから

▼ヒキガエルの餌としてのワラジムシを詳しく解説した記事はコチラ▼

⭐︎ミミズ⭐︎

メリット:自然下でヒキガエルがよく食べている

デメリット:自然で採集するのは結構大変

>>ミミズの購入はコチラから

⭐︎ミルワーム⭐︎

メリット:ストックが簡単で食いつきがいい

デメリット:栄養分に偏りがある

>>ヒキガエル飼うならミルワームはストックするべし

▼ヒキガエルにミルワームを与えるメリット・デメリットの徹底解説はコチラ▼

⭐︎ザリガニ⭐︎

メリット:カルシウムが豊富

デメリット:ヒキガエルを傷つける恐れがある

その他にも、自然下に生息するヒキガエルの口に入りそうなものなら、餌になります。

- バッタ

- 蛾

- 芋虫

自然で餌を採集するメリットは、コストが安くつくということです。

夏の時期は積極的に採集に行ってみて下さい。

冷凍餌【種類が豊富でストックが簡単】

⭐︎冷凍コオロギ⭐︎

メリット:種類とサイズが豊富

デメリット:冷凍コオロギに餌付かせるなら、人工飼料でOK

>>冷凍庫コオロギの購入はコチラから

⭐︎冷凍マウス⭐︎

メリット:お腹いっぱいになる

デメリット:コストが高いし、人工飼料で十分

>>冷凍マウスならピンクマウスを選んで下さい

人工飼料【ヒキガエル飼育を楽にする必須項目】

ヒキガエルは人工飼料に餌付き、それは万能の餌となります。

人工資料にも様々な種類がありますが、基本的にどんなものでも餌付きます。

そんな人工飼料のメリット・デメリットは…

メリット:栄養バランスがいい・ストックが楽・コストパフォーマンスが高い

デメリット:食べさせるのに補助がいる

つまり、ポイントは食べさせ方ですね。

どうやって餌付かせたらいいんですか?

具体的に解説していきます。

人工飼料の餌付け方

餌付け方と言っても、そこまで難しくはありません。

スプーンなどに人工飼料をのせ、ヒキガエルの前で動かすだけです。

動かしていると、ヒキガエルが反応します。

そしたら一気に食いつくの!

下の写真のような、透明スプーンでやってみてもいいです。

色々工夫するんですね。

食いつき方は個性がありますが、大人なるほど成功する確率は高まります。

粘り強くチャレンジしてみてください。

何度も言いますが、人工飼料を食べるようになればヒキガエル飼育は確実に楽になります。

⭐︎再度言う!人工飼料に餌付貸せるメリット⭐︎

- それ以外の餌がいらなくなる

- 糞の臭いが軽減する

- 餌切れがなくなる

どんな人工飼料がオススメですか?

我が村では『トカゲブレンドフード』を使っています。

量も多いし、コスパもいい!

一袋買えば、ワンシーズンはこれで飼育できます!

>>オススメの『トカゲブレンドフード』はコチラから

▼トカゲブレンドフードをまとめた記事はコチラ▼

ヒキガエル飼育の温度管理【夏冬、それぞれの注意点】

ヒキガエルって冬眠させた方がいいんですか?

冬眠は危険が伴うので、基本的にさせないほうがいいでしょう。

※それでも冬眠をさせたい場合はコチラをチェック

冬眠をさせない場合、温度管理はどうすればいいんですか?

てことで、ヒキガエルの温度管理について解説していきます。

室内なら無加温で冬を越せる

私たちは寒さにはめっぽう強いのよ。

温度を15度〜20度に保てるなら、ヒキガエルは無加温でも冬を越します。

ただ餌喰いは落ちます。

この低温への強さが、ヒキガエル飼育の容易さです。

ただそこはやはり変温動物、ある程度の温度管理は丈夫に飼育するためにも重要です。

ヒキガエルの飼育に使える、保温器具を紹介していきます。

ヒキガエル飼育の保温器具【一覧】

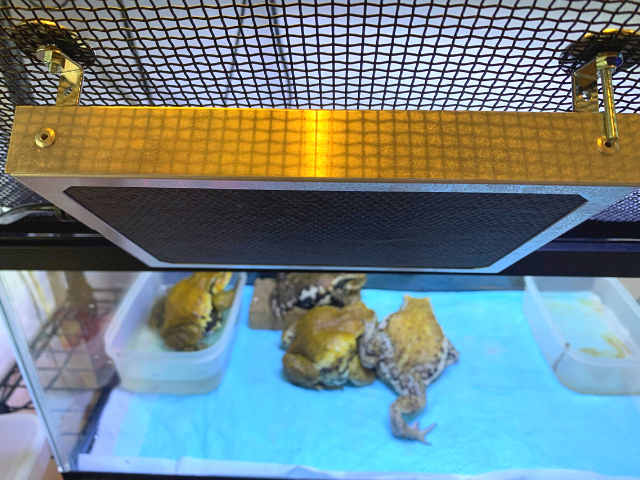

⭐︎暖突⭐︎

上部から遠赤外線で暖める。暖突自体がそこまで高温にならないので安全。

設置・取り付けが必須。

>>45センチサイズの水槽ならSサイズの暖突がオススメ

>>60センチサイズの水槽ならMサイズの暖突がオススメ

>>90センチサイズの水槽ならLサイズの暖突がオススメ

⭐︎パネルヒーター⭐︎

底面から暖める。

部分的に暖めたい場合にも適している。

>>パネルヒーターの購入はコチラから

⭐︎赤外線ライト⭐︎

保温効果が強いが、ヒキガエルには強すぎる。

大きな飼育環境なら適している。

ライト周辺はかなり高温になるので注意。

>>赤外線ライトの購入はコチラから

>>赤外線ライトにはライトスタンドが必要です

⭐︎オイルヒーター⭐︎

飼育している部屋ごと暖める。

そこまでの保温効果はないが、ヒキガエルには十分。

エアコンに比べると非常に経済的

>>オイルヒーターの購入はコチラから

⭐︎エアコン⭐︎

コストはかかるが、エアコンで管理できるなら心配はない。

細かな温度調整ができ、夏にも使える。

【盲点】冬より怖い日本の夏

日本の夏は暑すぎるぜ…

夏場は非常に温度が上がりますし、室内ならなおさらです。

ヒキガエル飼育の場合、暑さ対策の方が重要だとも言えます。

暑さ対策ってどうすればいいんですか?

一番はエアコンで管理することですが、それはできない時の対策は『風通しをよくする』です。

例えばサーキュレーターなどを使って、できる限り熱気を散らすような対策をしてみて下さい。

風通しをよくすることで、温度は低くなります。

特に温度が大きく上昇する7月・8月は注意が必要です。

関連

▼ヒキガエルのオタマジャクシの飼育方法はコチラ▼

▼ この記事で紹介したヒキガエルの飼育ケース集▼

>>オススメの高さが低い60センチ水槽

>>みんなの憧れ爬虫類専用ケースはコチラから

>>使いやすいプラケースはコチラ

>>加工して使う衣装ケース

>>屋外飼育に便利なトロ舟はコチラから

▼この記事で紹介した床材集▼

>>赤玉土を使用するならコチラから

>>黒土は2Lのコチラから

>>腐葉土を使うならコチラ

>>フロッグソイルを使うならコチラから

>>デザートソイルはコチラから

>>持っておいて損はないキッチンペーパーはコチラから

>>ペットシーツはコチラが最適

>>人工芝を使うならコチラから

▼この記事で紹介したヒキガエルの餌特集▼

>>コオロギを試すなら下の30匹から始めてみて

>>デュビアにするならコチラから

>>ストックしていて損はないワラジムシはコチラから

>>ミミズの購入はコチラから

>>ヒキガエル飼うならミルワームはストックするべし

>>冷凍庫コオロギの購入はコチラから

>>冷凍マウスならピンクマウスを選んで下さい

>>オススメの『トカゲブレンドフード』はコチラから

▼この記事で紹介した保温器具▼

>>45センチサイズの水槽ならSサイズの暖突がオススメ

>>60センチサイズの水槽ならMサイズの暖突がオススメ

>>90センチサイズの水槽ならLサイズの暖突がオススメ

>>パネルヒーターの購入はコチラから

>>赤外線ライトの購入はコチラから

>>赤外線ライトにはライトスタンドが必要です

>>オイルヒーターの購入はコチラから

▼ヒキガエルの雌雄判別方法はコチラ▼

▼くま村長のYouTubeコンテンツはコチラ▼

コメント

私自身もヒキガエルを飼っているのでとても参考になりました。餌のことも詳しく知らなかったので、よく分かりました。

ありがとうございます。

ヒキガエル飼育、頑張って下さい。

こんばんは、記事を読ませていただきました

私は先月から拾ったニホンヒキガエルを飼育しているのですが、先日脱走して1日後に発見できたのですが、おしり付近が白っぽくただれている様な痕

がありました

ネットで調べるとカエルツボカビが出て来たのですが

何とか対処する方法はありませんでしょうか?

もし経験があれば参考にさせて頂きたいです

発症後2週間程で死んでしまうとあったのでかなり焦ってます。

ツボカビ症なら感染症なので、獣医に見てもらって対処法を聞くのがいいと思います。